食品廃棄物は生ごみのイメージがありますが、普段からの食品の取り扱いや、資源化しようとする心がけで、ごみの量を減らすエコにもつながります。

食品廃棄物はリサイクルされ、どのようなものに変化するのでしょうか?

本記事では食品ロスを削減するための取り組みや、具体的なリサイクル方法を紹介します。食べ物が豊富な日本にいるからこそ、つい忘れてしまいがちな食べ物への有難みを再認識してみてはいかがでしょうか。

目次

日本の食品ロスの発生量は減少中

2016年度から減少傾向ではあるものの、日本の食品ロスは決して少なくありません。

農林水産省による「我が国の食品ロスの発生量の推移」によると、2012年度が642万トンに対して、2020年度は522万トンまで減少しています。2022年は472万トンと、10年で200万トン近い量の削減に成功しました。

これまで廃棄されていた規格外の野菜や食品、生鮮食品の売れ残りを値引きするなど、食品ロスを減らす取り組みが全国で実施され、少しずつ意識が変わりつつあるのです。

2001年には、食品リサイクル法(食品循環資源の再利用等の促進に関する法律)が作られました。食品の売れ残り、食べ残しを減らすため、飼料化や原材料化などのリサイクルが推奨されている法律です。

しかし、残念ながら無駄になっている食べ物はまだあると言える現状です。だからこそ普段からの心がけで、家庭内で食品ロスを減らす生活を意識しましょう。

食品のリサイクルだけでなく2025年までに、カーボンニュートラル達成やエネルギーの再利用化の推進が加速していることも、食品を無駄にしない意識の高まりに関係しています。

そのためには食品廃棄物が出たとしても、正しいリサイクル方法を知り、循環させるために何をすればいいのか知ることが重要です。

関西万博では食品ロス削減アプリ「万博タベスケ」のサービスを提供

2025年開催の関西万博では、来場者の食品ロス削減取り組みとして「万博タベスケ」というアプリサービスを開始しました。

「万博タベスケ」は、出品者が通常価格よりも安く食品を出品し、来場者がアプリから購入予約できるシステムです。

当日消費期限、賞味期限のお弁当、期限切れが近いお土産用食品の食品廃棄物を減らす効果を期待し導入されました。

このように大きなイベントに際し、発生しやすい食品ロスへの対応も推進され、資源を大切に扱う取り組みを世界にアピールしているのです。

食品廃棄物のリサイクル方法

食品廃棄物はただ捨てるだけでなく、さまざまなリサイクル方法によって資源として再活用できます。

近年では「食品リサイクルループ」が注目されており、環境負荷の軽減や循環型社会の実現につながっています。

ここでは代表的な6つの再利用方法をご紹介します。

飼料として再利用する(エコフィード)

食品廃棄物を加熱・乾燥・発酵などで加工し、家畜の飼料として再利用する方法が「エコフィード」です。

主にパンくず、野菜くず、麺類の製造過程で出た未使用品を原料にしています。あくまでも飼料のため、安全性や栄養価の厳しい基準をクリアした食品のみが飼料として使用されます。

また、畜産農家との連携でリサイクルループが構築されることで、コスト削減にもつながっているのです。

肥料として活用する方法

野菜くずや米ぬか、残飯などは堆肥化して肥料に再利用されています。主に農業現場で活用され、肥料内にある微生物の働きにより分解された有機物は土壌改良や作物の栄養補給に役立っているのです。

また、生ごみ堆肥化の取り組みは自治体レベルでも進められており、学校や地域の菜園で実用化されています。一般家庭でも生ごみ用のコンポストを使えば、簡易的に取り組める身近なリサイクル方法です。

メタン化

食品廃棄物を密閉したタンク内で嫌気性発酵させ、バイオガス(主にメタン)を生成する方法です。

得られたメタンガスは発電や熱供給に使える再生可能エネルギーとして活用されています。また、同時に生成される消化液は肥料に再利用するなど、食品ロスをそのまま処分せずエネルギーと資源の両方を回収できる効率の良い方法として注目されています。

エタノール・炭化

でんぷんや糖を多く含む食品廃棄物は、発酵させることでバイオエタノールを生成できます。

これは燃料や化学製品の原料となり、持続可能な社会に貢献する手段の一つです。

一方、炭化処理では食品廃棄物を高温で加熱し、炭などに再利用されています。土壌改良材や脱臭剤などとして利用でき、用途の幅が広がっています。

きのこ菌床

乾燥させた食品廃棄物は、きのこの栽培に使う「菌床」の一部として活用されるケースもあります。

おがくずと混ぜればきのこの成長に必要な栄養源となり、特にエリンギやヒラタケの生産現場で利用されています。

使用後の菌床も堆肥や飼料として再利用され、循環型農業の一端を担っています。

油脂化及び油脂製品化

揚げ物の廃油や加工食品から出た脂質を分離・回収し、バイオディーゼル燃料や石けんの原料に再利用する方法です。

学校や飲食店で使用済みの食用油を回収し、地域のエネルギーとして活用するなどの方法も注目されています。

ただし混入物があるとリサイクルに適さないため、事前の分別など手間がかかることも現状の課題です。

食品ロスが引き起こす3つの問題

食品ロスは単に「もったいない」だけでなく、環境や経済、そして世界全体の食料事情に深刻な影響を及ぼしています。

ここでは、食品ロスがもたらす代表的な3つの問題について解説します。

環境汚染

食品ロスは地球環境に多大な負荷をかけています。廃棄された食品が焼却・埋め立てされればCO2やメタンガスなどの温室効果ガスが、地球温暖化につながると言われています。

また、食品を生産・加工する過程では水や燃料、肥料など多くの資源が使われていること自体も、自然破壊になるという考えが広がっています。

つまり「食べずに捨てる」行動ひとつが、見えないところで自然へのダメージを広げているのです。

食品廃棄物の高額な処理費用

食品を廃棄するには、分別・収集・運搬・焼却などの工程全てにおいて、コストがかかります。特に水分を多く含む食品は焼却時のエネルギー消費が大きく、処理費用も高額になります。

廃棄物にかかる費用は企業や自治体だけでなく、最終的には消費者の税金や商品価格の高騰につながる原因と言えます。

無駄な廃棄を減らすことは、家庭や社会全体の経済的な負担を軽減するのに役立つのです。

発展途上国の飢餓

一見無関係に思える世界の飢餓は、食品ロスとも密接に関わっています。現在、世界の食料生産量は地球上の全人類を養うのに十分とされながらも、途上国では数億人以上が栄養不足に苦しんでいます。

大量生産・大量廃棄の仕組みが当たり前の先進国が、適正な生産や流通を心掛ける意識こそが、資源を無駄にせず、飢えを減らす結果にもつながります。

【家庭編】食品廃棄物を減らすための心がけ

家庭から出る食品廃棄物は、日本全体の食品ロスの約半分を占めると言われます。

冷蔵庫の奥で眠る野菜や賞味期限切れ加工品の損失は、金額だけでなく生産に使われた水・燃料・労力にも及ぶもの。

そこで「買う・食べる・処分する」を少しずつ見直しましょう。ごみ袋の軽量化にとどまらず、家計の節約や温室効果ガス削減、地域の資源循環にも貢献できます。

買いすぎを予防する

買いすぎは家庭ロスの最大原因のひとつ。買い物前に冷蔵庫と食品庫を確認し、一週間の献立をざっくり立ててリストを作れば重複購入を防げます。

特売品につい手を出してしまいたくなりますが、使い切れなければ食品ロスになると同時に食費の無駄にもつながります。

あらかじめ、人数分×日数分の主菜・副菜を書き出して、余計な食品の買い物は控えましょう。

生鮮品は2〜3日で食べ切れる量だけ買い、足りない分は冷凍野菜や乾物で補うなど、食品ロスを出さない意識が大切です。

賞味期限や消費期限が近い食品から食べる

食品は期限をチェックし、長いものを残して短いものから食べる癖付けも、食品ロスの削減に役立ちます。同じ種類の食品を複数保管する時は、手前に期限が短いものから並べてみましょう。

期限管理アプリを使い、アラート機能を活用すれば食品をいちいち見なくとも管理できます。

作り置きや冷凍保存と組み合わせれば廃棄ゼロに近づき、家計の節約にも役立ちます。

外食は食べ切れる分だけ注文する

外食時の食べ残しは家庭とは別に大きな食品ロス源。

まずメニュー写真やグラム表示を確認し、食べ切れる量かイメージしましょう。

シェア前提の大皿料理は人数と腹具合を計算し、追加オーダーは食後にするなど量をよく考えることがポイントです。コース料理は事前に量を相談して少なめに調整できるか尋ねると無駄が減ります。

どうしても残る場合は持ち帰り容器を用意する店ならテイクアウトをお願いし、翌日の食事に活用しましょう。

食べ切り意識は、家族や友人と共有することで周囲にもロス削減の輪が広がります。

コンポストやベランダ堆肥を活用

どうしても出てしまう生ごみは、コンポストやベランダ堆肥化すると循環する資源になります。

自治体が補助金を出している場合も多く、密閉式・電動式・生ごみ処理機など選択肢は豊富です。

野菜くずや果物の皮、コーヒーかすを投入すれば微生物の働きで数週間〜数ヶ月で栄養豊富な堆肥になるため、ベランダ菜園や観葉植物の土に活用しましょう。

肥料代を節約しながら、家庭内で資源を循環させる仕組みが完成します。

また、生ごみが減ることでごみ袋の重量や臭いも軽減され、衛生面にもメリットがあります。

【事業者編】食品廃棄物を減らすための心がけ

飲食店や食品製造業、小売業などの事業者にとって、食品廃棄物の削減はコスト面だけでなく、社会的責任や環境配慮の面でも重要な課題です。日々の仕入れ・販売・加工を工夫し、食品ロスを減らしましょう。

食材をできるだけ使い切る

仕入れた食材を無駄なく使い切る工夫は、食品ロス削減の基本です。

野菜の皮や魚のアラをスープや出汁に活用することで、廃棄を防ぎつつ料理の質も高まります。

調理マニュアルを整備して使い残しを出さない、保存方法を見直して食材の劣化を防ぐなど、小さな工夫が結果に直結します。

「廃棄はコスト」と考え、食材一つひとつの使い道を見直すことが大切です。

少量パックやバラ売りで売れ残りを減らす

顧客ニーズに合わせて少量パックやバラ売りを導入すると、一人暮らしからファミリーまで購入者の幅が広がります。「使いきりやすさ」が高まれば、売れ残りを防げるのです。

特に一人暮らし世帯や高齢者の多い地域では、小容量の商品展開が有効です。見切り品や割引販売も活用し、販売期限の近い商品が廃棄される前に「必要な人の手に届く仕組み」を整えましょう。

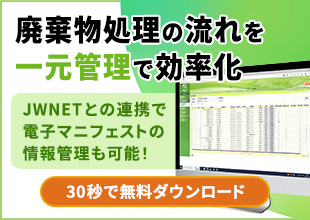

発生した食品廃棄物はリサイクル方法を検討

発生した食品廃棄物は、できる限りリサイクルへ回す意識が必要です。事業所規模に応じて飼料化・肥料化・メタン化・エネルギー利用など、最適な処理方法を選びましょう。

行政の支援制度や補助金、食品リサイクル法の仕組みを活用すれば、費用負担を抑えながら環境負荷の少ない運営も可能です。

廃棄ゼロは難しくても、単なる「廃棄」ではなく「資源」として活かす視点が、循環化社会が広がる現代において求められる対応と言えます。

まとめ

食品廃棄物は、家庭でも事業者でも工夫次第で大きく削減できます。

「買いすぎない・使い切る・リサイクルする」基本を意識し、環境負荷や処理コストの削減につなげましょう。

こうした一人ひとりの小さな行動が、食品ロスのない未来をつくる第一歩となります。