普通ごみと粗大ごみを区別する方法は、大きさだけではないことをご存知ですか?

なぜ同じ素材でも分ける必要があるのか、知っておくと分別の大切さをよく理解できます。

本記事では自治体ごとの普通ごみと粗大ごみの区分の事例とともに、紹介しますのでぜひ参考にしてください。

目次

普通ごみと粗大ごみの区別が重要な2つの理由

家庭から出るごみを正しく分別することは、処理コストの削減と環境保全の両面でとても重要です。

ここでは、区別が求められる2つの主な理由を紹介します。

処理コストと環境への影響

粗大ごみを普通ごみとして出すと処理コストが増加し、環境負荷も高まります。

粗大ごみは焼却処理に適さない素材やサイズのものが多く、解体や運搬に手間がかかります。

そのため、自治体の処理施設では専用の工程が発生し、普通ごみとは異なるルートで処分されるのです。

たとえば、家具やマットレスなどは、分別を誤ると再資源化のルートに乗せられず、最終的に埋立処分となるケースもあります。正しく区分すればリサイクル部品や再生資源として有効活用でき、結果的に環境への負担を抑えられます。

分別ミスによる収集拒否や追加料金リスク

もうひとつの理由は、分別ミスによるトラブルを防ぐ目的です。

粗大ごみを普通ごみとして出した場合、自治体の収集員では収集できません。するとその際は自分で回収センターに持ち込むか、改めて粗大ごみ収集の申請を行う必要があり、追加料金がかかることもあります。

ソファや座椅子を普通ごみとして出した場合、「袋に入らない」「重量オーバー」などを理由に残される原因です。各自治体でルールが異なるため、回収日前に公式サイトなどで確認しておくことが重要です。

普通ごみと粗大ごみの主な基準の違い

普通ごみと粗大ごみの違いは、基本的に「サイズ」と「重量」で判断されます。

多くの自治体では、「袋に入るか」「長さや重さが一定の基準を超えるか」によって区別しています。

主な判断基準は以下の3点です。

・袋に入るかどうかがひとつの目安

・大きさ・重さによる基準

・分解すれば普通ごみで出せるケースも

つまり、大きく分けると基準はありますが、同じ粗大ごみでも分解できれば普通ごみになるケースもあります。

自治体によって詳細なルールは異なるものの、基本的な情報でそれぞれの考え方を見ていきましょう。

袋に入るかどうかがひとつの目安

最もわかりやすい基準は「指定ごみ袋に入るかどうか」です。

一般的には、45リットル程度の袋に入るサイズのものは普通ごみとして扱われます。一方、袋に収まらない大きさのものは粗大ごみとされることが多いです。

たとえば、フライパンや電気ポットなどは普通ごみ扱いですが、こたつや椅子などは袋に入らないため粗大ごみに該当します。自治体によって指定袋の大きさが異なるため、「袋に入るか」を基準に判断すると分かりやすいでしょう。

大きさ・重さによる基準

もうひとつの判断軸は、物の大きさや重さです。

多くの自治体では「一辺が30cmを超える」「長さが90cm以上」「重さが10kgを超える」といった基準を設けています。

また、家具や家電は同じカテゴリでも扱いが異なることがあります。小型の扇風機は普通ごみ、大型のものは粗大ごみというように、サイズと重さの両方で判断するのが基本です。

分解すれば普通ごみで出せるケースも

最後に、分解できるものは普通ごみとして出せる場合があります。

たとえば、木製ラックやハンガーラックは、板やパイプに分けて45リットル袋に入る状態にすれば、可燃ごみまたは不燃ごみとして処理可能です。

ただし、金属やプラスチックが複合された製品は、分解しても普通ごみとして扱われないケースがあります。無理に分解すると怪我や破損の原因になることもあるため、迷った場合は自治体に問い合わせて確認するのが安心です。

自治体ごとの区別ルール事例

自治体によって普通ごみと粗大ごみの区別は異なります。

具体的にどのような定義があるのか、5つの都市を中心に見ていきましょう。また、同じ自治体でも区別ルールは変わることもあるため、処分方法に迷った際には必ず最新の処分ルールを自治体の公式サイトなどで確認することをおすすめします。

佐賀市:指定のごみ袋に入らないものは粗大ごみ

佐賀市では指定ごみ袋に入らないものを粗大ごみと定義しています。

たとえば、椅子・掃除機・布団・カーペットなど、大型の不用品は粗大ごみの対象です。ただし、袋に入るサイズの日用品は普通ごみとして出せます。

粗大ごみを出す際は、事前に電話で申し込み、処理手数料の扱いになる粗大ごみ処理券(シール)を貼り付けましょう。ごみ袋に入るか入らないかというわかりやすい基準のため、普通ごみと区別しやすいところが特徴です。

武雄市:ごみ袋に入らないサイズで一辺90cm以内で粗大ごみ扱い

武雄市では燃えるごみの袋に入らず、一辺の長さが90cm以内を粗大ごみとして扱われます。

また電化製品や家具類などは、たとえ小さくても構造や素材によっては、粗大ごみに分類される場合があるため、何を処分したいか種類をチェックしたうえで判断しましょう。

なお粗大ごみ回収は自治体によって回収日が決まっており、回収日までに粗大ごみ処理券(シール)を用意する必要があります。市の電話または窓口で収集依頼を行う仕組みです。

佐世保市:サイズと重量の両方で判断

佐世保市では、「サイズ」と「重さ」の両方を基準として区別しています。

指定ごみ袋(45リットル)に入らず、重さが60キログラム以内が粗大ごみに該当します。

対象となるのは、家具・寝具・自転車・電気製品などで、袋に収まる小型家電やプラスチック製品は普通ごみとして出すことができます。

収集は申込制で、申し込み時に回収日を決め、当日の早朝までに玄関前に出しておくと回収してもらえるシステムです。

長崎市:処理場への搬入か許可業者への依頼

長崎市では、家庭用ごみ袋に入らないものを基本的に粗大ごみに分類しています。しかし、粗大ごみの規格は長さ2m以上又は60kg以上の場合、自治体の収集所では回収できず直接処分場への持込か、個別の回収依頼が必要です。

規格内の粗大ごみは、粗大ごみ処理券(シール)を貼付して指定日に出す方式で、電話またはインターネットから申し込み可能です。

小型のものは「家庭ごみ」として通常収集されるため、サイズの目安を確認しておくと安心です。

福岡市:粗大ごみ持ち出しサービスあり

福岡市では基本的に、指定の日時までに事前購入した粗大ごみ処理券(シール)を貼り付けた状態で、所定の場所に出す処分方式です。

PayPayによる処理手数料の支払いもできるため、申し込みから支払いまでをオンラインで完結できる点が特徴です。

また、自宅から所定の場所まで粗大ごみを運ぶことが困難な場合、有料で持ち出しサービスを利用できる点も大きな特徴です。

大型家具を一人で外に出せない、体力的に厳しいなどの理由があっても粗大ごみを処分できるため安心です。

粗大ごみとして出せない品目に注意

粗大ごみの中には、自治体の収集対象外となるものもあります。

これらを誤って出すと回収を拒否されるだけでなく、追加費用が発生する場合もあるため注意が必要です。

主な対象外品目は以下の4つです。

・家電リサイクル法対象品(テレビ・冷蔵庫など)

・危険物(スプレー缶・バッテリーなど)

・資源ごみに回されるもの(金属・木材など)

・不用品回収業者のトラブルに注意

以下で順に解説します。

家電リサイクル法対象品(テレビ・冷蔵庫など)

家電リサイクル法の対象となる家電は、自治体では回収していません。該当するのは、テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンの4品目です。

これらはメーカーがリサイクルを義務づけられており、家電量販店や指定引取場所に引き渡す必要があります。

リサイクル料金と運搬費用がかかりますが、資源として再利用されるため、環境負荷を抑えるうえで重要な仕組みです。誤って粗大ごみとして出すと、収集されずに残されてしまうため注意が必要です。

危険物(スプレー缶・バッテリーなど)

スプレー缶やカセットボンベ、バッテリー類などは、発火や爆発の恐れがあり粗大ごみとして出せません。

必ず中身を使い切ってから穴を開け、指定の「危険ごみ」または「資源ごみ」に分別しましょう。

バッテリーやガスボンベなどは、販売店や専門業者に引き取りを依頼することも重要です。火災や事故の原因になりやすいため処分方法を理解したうえで対処しましょう。

金属・木材など資源ごみに回されるもの

金属や木材など、一部の大型品は粗大ごみではなく資源ごみとして回収されます。

たとえば、鉄製ラックや木製の板などは、自治体によっては「資源物の日」に出すよう定められています。

これは、リサイクル資源として再利用できるためです。

ただし、金属と木材が混ざった複合素材製品は、分解できない場合は粗大ごみ扱いになる可能性もあります。

素材の種類と自治体のルールを確認してから出すようにしましょう。

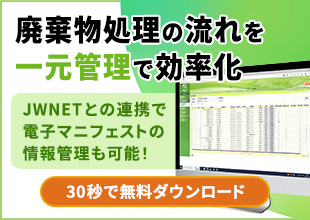

粗大ごみ処分の手順と料金

粗大ごみを処分する際は、自治体ごとに決められた申込手順と料金制度に従う必要があります。

自己判断で出すと収集されないこともあるため、事前の確認が欠かせません。

手順のポイントは以下の4つです。

申し込み方法(電話・インターネット)

ほとんどの自治体では、粗大ごみを出す前に「申し込み」が必要です。

電話での申請が基本ですが、最近ではインターネット申し込みを導入している自治体も増えています。

申し込みの際に収集日や手数料、品目を確認し、指定日にあわせて出すのが一般的です。

オンライン手続きに対応している市区町村(例:福岡市、横浜市など)では、24時間受付が可能で利便性が高まっています。

処理券・シールを使った料金制度

申込後、指定の「粗大ごみ処理券」や「シール」を購入し、品目ごとに貼付して出すのが一般的な方法です。

料金は品目やサイズによって異なり、数百円から数千円程度が相場です。

この料金は、収集・運搬・処理にかかるコストをまかなうために設定されています。

たとえば、椅子や掃除機などの小型品は300円前後、大型家具やマットレスなどは1,000円を超えるケースもあります。

収集日・搬出ルールの違い

収集日は自治体によって異なり、月に数回しか設定されていない場合もあります。申し込み後に指定された日時を守らないと、収集されないことがあるため注意が必要です。

また、品目によっては玄関先に出すだけでなく、屋外や所定の場所まで運び出すことが求められることもあります。

集合住宅では管理会社や自治会が搬出方法を定めているため、物件ごとのルールもチェックしましょう。

自治体回収と民間業者利用の使い分け

粗大ごみの処分は費用を抑えたい場合は自治体の収集を、すぐに処分したい場合は民間業者を利用するのが一般的です。

ただし、民間業者を利用する場合は「産業廃棄物収集運搬業」や「一般廃棄物処理業」の許可を確認することが重要です。

無許可業者に依頼すると、不法投棄などのトラブルに巻き込まれる恐れがあります。また高額請求など消費者として不利益を被るリスクもあり、むやみに安いから、便利だからと業者を選ぶことは控えましょう。

自治体が進める工夫と課題

粗大ごみの適正処理を推進するため、自治体ではさまざまな取り組みが進められています。しかし、現場では人手不足や処理コストの増加など、課題も少なくありません。

取り組みの主な方向性は次の3点です。

住民へのルール周知と外国語対応

分別ルールの徹底を図るため、自治体ではパンフレットやウェブサイトで最新情報を公開しています。

近年は外国人住民の増加に対応し、多言語での案内やイラスト入りガイドの配布も行われています。

英語・中国語・ベトナム語などでのごみ分別案内を提供するなどして、国内で暮らすさまざまな人々に情報を共有するための取り組みが出し間違い防止とごみ減量の両立につながっています。

違法回収業者への対策

違法回収業者は不法投棄だけでなく、回収後の高額請求など消費者トラブルの原因にもつながります。

一見その場で不用品を回収してくれるため便利なように思えますが、実際のところ回収された粗大ごみがきちんと処理場に運ばれているかは判断できません。

自治体では無許可業者による不法投棄や高額請求を防ぐため、警察と連携した取り締まりを強化しています。

また、市のホームページで「正規の許可業者一覧」を公開するケースも増えています。

市民に対しても、「軽トラックで巡回する無料回収車には注意」などの注意喚起が行われており、啓発活動が広がっています。

資源化率向上と最終処分場の延命

資源ごみの分別強化によって、粗大ごみの中から再利用できる素材を取り出す取り組みも進んでいます。

リサイクルできなかったものは焼却され、最終処分場に埋め立てられます。有限の土地だからこそ木製家具や金属部品、古紙などを再資源化することが、最終処分場の延命につなげる狙いです。

一方で、大型ごみの解体や選別には人手とコストがかかるため、効率化の仕組みづくりが課題となっています。

まとめ

粗大ごみの区別は、見た目の大きさだけでなく、処理方法や法制度によっても異なります。

正しい分別を行うことで、回収トラブルを防ぎ、リサイクルの促進や環境保全にもつながります。

自治体の公式ルールを確認し、安全かつ適切な方法で家庭ごみを処分することを意識してみてはいかがでしょうか。