企業や工場などから発生する産業廃棄物は、法令によって厳格に処理方法が定められています。間違った処分をすると罰則の対象になることを知っていますか?

この記事では、産業廃棄物と家庭ごみの違いから、正しい処理の流れ、注意点までをわかりやすく解説します。また、産業廃棄物の処理を正しく安全に進めるために、導入したい管理システムの活用も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

産業廃棄物の正しい処理方法とは?

「分別・保管」「収集・運搬(積替)」「中間処理」「再生処理・最終処分」

産業廃棄物の処理には、大きく分けて次の工程があります。

・分別・保管

・収集・運搬

・中間処理

・再生処理・最終処分

まず、事業所内で適切に分別・保管することが基本です。次に、許可を持つ業者によって収集・運搬され、中間処理施設で焼却・破砕・脱水などの処理が行われるのです。

この際に再利用可能なものは再生処理され、残りは最終処分場で埋立処理されます。産業廃棄物の特徴はすべての過程で法律に基づいた管理が求められ、電子マニフェストなどの記録管理も義務付けられています。

つまり、産業廃棄物を出す企業(排出事業者)にも一定の責任が生じます。

産業廃棄物とは?家庭ごみとの違い

産業廃棄物とは企業や工場、建設現場などの事業活動によって発生する廃棄物を指します。

一般的な家庭ごみとは異なり、廃棄物処理法により20種類の廃棄物が指定されており、排出者には適切な処理義務があります。

| 産業廃棄物の種類 | 具体例 |

|---|---|

| 燃え殻 |

石炭ガラ 焼却炉の残灰 炉清掃掃出物、 その他焼却残さ |

| 汚泥 |

排水処理及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの ピット汚泥 ベントナイト汚泥 |

| 廃油 |

鉱物性油 動植物性油 潤滑油 絶縁油 重油 エンジンオイル |

| 廃酸 |

廃硫酸 廃塩酸 写真定着廃液 |

| 廃アルカリ |

廃ソーダ液 金属石鹸廃液 廃現像液 |

| 廃プラスチック類 |

合成樹脂くず 合成繊維くず 合成ゴムくず 廃タイヤ ビニールくず 発砲スチロールくず |

| ゴムくず |

天然ゴムくず 生ゴム |

| 金属くず |

研磨くず 切削くず 金属スクラップ |

| ガラスくず、 コンクリートくず 及び陶磁器くず |

ガラスくず レンガくず 陶磁器くず 製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず 廃石膏ボード |

| 鉱さい |

ボタ スラグ ノロ 廃鋳物砂 電気炉等溶解炉かす |

| がれき類 |

工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片 アスファルトくず その他不要物 |

| ばいじん |

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設 DXN対策特別措置法に定める特定施設 又は、産業廃棄物焼却において発生するばいじんで集塵施設によって集められたもの |

| 紙くず |

建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの) パルプ製造 製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |

| 木くず |

建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの) 木材・木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から生ずる木くず。 貨物の流通のために使用した木製パレット(排出事業者の業種を問わず) |

| 繊維くず |

建設業に係るもの 衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず 羊毛くず等の天然繊維くず |

| 動植物性残さ | 食料品・医薬品・香料製造業で原料として使用した動植物の固形状の不要物 |

| 動物系固形不要物 |

と畜場の獣畜 食鳥に係る固形状の不要物 |

| 動物のふん尿 | 畜産農業の動物のふん尿 |

| 動物の死体 | 畜産農業の動物の死体 |

| 政令第13号廃棄物 |

上記1~19の産業廃棄物を処理したもので1~19に該当しないもの (コンクリート固型化物・灰の溶融固化物など) |

たとえば、上記のように金属くず、廃油、廃酸などが該当します。家庭ごみは自治体が処理を行いますが、産業廃棄物は基本的に事業者の責任で処理され、違法な処分は罰則の規定もあり、企業としてしっかりとした知識と体制が求められる分野です。

排出事業者の2つの役割

産業廃棄物の処理において、「産業廃棄物の保管」「産業廃棄物の分別」が排出事業者の重要な役割です。

廃棄物処理法では、産業廃棄物を出す企業や事業所は、適切な処理が行われるまで責任を持ち続けなければなりません。

処理委託先の選定やマニフェスト管理も排出事業者の義務だからこそ、以下で2つの役割について詳しく見ていきましょう。

産業廃棄物の保管

廃棄物は排出された瞬間から「適正保管」が求められます。

保管場所は囲いや表示板を設け、「産業廃棄物保管場所」であることを明示する必要があります。また、種類ごとに区分して保管し、雨水や飛散、流出を防ぐためのスペースの確保、環境を整えることも重要です。

誤って混入したり、第三者に持ち出されたりしないよう、むやみに人が出入りできない場所を選ぶなどして、適切に保管しましょう。

産業廃棄物の分別でリサイクルの効率化

産業廃棄物の分別は、適正処理とリサイクルの効率化に直結します。

種類ごとに定められた分類に従って分別しましょう。また混合廃棄物として出す場合でも、中間処理業者が適切に処理できるよう、排出時に分別の違いがわかりやすいよう保管する義務があります。

分別を徹底すれば、再資源化の促進や処理費用の削減にもつながります。排出段階での丁寧な対応が、全体の環境負荷軽減に役立つため、正しい分別方法の見直しも重要です。

産業廃棄物の収集・運搬業者の2つの役割

排出事業者から委託を受けた収集・運搬業者は、産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場まで安全かつ確実に運ぶ重要な役割があります。

この業務は「運搬」と「積替(積替保管)」の2つの工程があり、いずれも都道府県知事からの許可が必要です。

万が一収集運搬中に不法投棄や飛散・流出があれば、排出事業者だけでなく運搬業者も責任を問われます。ここではそれぞれの役割の違いを解説します。

運搬

「運搬」は産業廃棄物を排出現場から中間処理施設や最終処分場へ、業者によって移動させる工程です。運搬には、法定基準を満たした車両と容器が使用され、廃棄物の種類に応じた適切な措置が求められます。

運搬中の飛散・流出・悪臭防止など、周辺環境への配慮も重要です。さらに運搬経路や積載量の記録を正確に残す必要があり、安全かつ法令遵守している記録も残す必要があります。

産業廃棄物は電子マニフェストと連携し、トレーサビリティ(追跡可能性)を確保することが、適切で安全に処理した証拠となります。

積替

「積替(積替保管)」とは、一度積んだ廃棄物を他の車両や容器に移し替える工程です。

長距離輸送や複数拠点への分配が必要な場合に、積替が行われます。たとえば、地方の事業所で出た廃棄物を都市部の中間処理施設に送る際、輸送効率を上げる目的で積替保管施設が活用されます。

ただし、積替は通常の運搬許可に加えて「積替保管」の特別な許可が必要です。無許可で行うと処罰の対象になるため注意しましょう。

産業廃棄物の処理事業者の3つの役割

産業廃棄物の処理において、処理事業者は次の3つの役割があります。

・中間処理

・再生処理

・最終処分

3段階で重要な役割を担います。

収集運搬業者が運んできた廃棄物は、まず中間処理施設で性状に応じた処理が施され、その一部は再生資源として再利用されます。

一方、リサイクルが難しい廃棄物は安全に管理された最終処分場に運ばれます。いずれの工程も許可を受けた専門業者が行い、法律に沿った管理・記録・報告が求められるのです。

ここでは3つの役割の特徴と違いについて、見ていきましょう。

中間処理

「中間処理」とは、廃棄物をリサイクルするために焼却・破砕・脱水・選別工程です。たとえば、廃プラスチックは破砕して燃料に変えたり、廃油は濾過して再利用の準備を整えたりします。

中間処理によって体積や重量が減り、最終処分の負担も軽減されます。処理事業者は、法令で定められた施設・設備の使用と、排出事業者との契約内容に基づいた適正処理が求められます。

再生処理

「再生処理」は中間処理後の廃棄物から有用な資源を取り出し、原料や製品として再利用する工程です。

金属くずから再生金属を取り出したり、紙くずをパルプとして再利用するなど、資源循環のために欠かせません。

処理実績は行政への報告義務もあるため、電子マニフェストによる透明性と信頼性を示すことが重要です。

最終処分

「最終処分」とは再生や再利用が不可能な廃棄物を、環境に影響を与えないよう、安全に埋め立てる工程です。

管理型最終処分場では、漏水やガス発生を防ぐための遮断構造が整備されています。処分後も長期的な環境モニタリングが行われるところが大きな特徴です。

リサイクルできない産業廃棄物だからこそ、最終処分を行うには厳しい許可基準を満たす必要があり、自治体との連携も重要です。排出事業者はできる限り最終処分になってしまう廃棄物を減らすことが、今後の環境課題への対応に直結します。

産業廃棄物の処理違反の罰則とは?

| 対象者 | 罰則 |

|---|---|

| 法令第25条 廃棄物の不法投棄 |

無許可営業:許可を受けずに廃棄物の収集・運搬、処分を業として行うこと。 無許可変更:処理業者が許可を受けずに事業の範囲を変更して事業を行うこと。 措置命令違反・事業停止命令違反:処理業者が措置命令・事業停止命令に違反すること。 無許可業者への委託:事業者が許可を受けた処理業者等以外のものに廃棄物の処理を委託すること。 名義貸禁止違反:処理業者が自己の名義をもって他人に処理業を行わせること。 受託禁止違反:許可を受けた処理業者等以外の者が廃棄物の処理を受託すること。 投棄禁止違反:廃棄物をみだりに捨てること。 焼却禁止違反:廃棄物の焼却禁止に違反すること。 指定有害廃棄物の処理禁止違反:指定有害物質(硫酸ピッチ等)の保管、収集、運搬、処分を行うこと。 投棄禁止違反未遂:不法投棄の未遂 焼却禁止違反未遂:不法焼却の未遂 |

| 法第25条 (5年以下の懲役 若しくは1000万円以下の罰金、 又はこれを併科) |

委託基準違反:事業者が処理を委託する際に委託基準に違反すること。 再委託基準違反:処理業者が他人に処理を委託する場合に再委託基準に違反すること。 改善命令違反:事業者、処理業者が改善命令に違反すること。 廃棄物の輸出違反:一般・産業廃棄物を環境大臣の確認なしで輸出すること。 廃棄物の輸入違反:一般・産業廃棄物を環境大臣の許可を受けずに輸入すること。 不法投棄・不法焼却のための廃棄物の収集の禁止:不法投棄・不法焼却を行うため廃棄物を収集すること。 |

産業廃棄物の処理に関しては、排出事業者・運搬業者・処理業者それぞれに厳格な責任が課せられており、違反が発覚した場合は廃棄物処理法に基づく罰則が科されます。

無許可業者への委託、不適切な保管・運搬・処分、不法投棄などが該当し、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)などの厳しい刑事罰が適用される可能性もあります。

また、行政指導や業務停止命令、社名公表といった社会的信用を失う事態にも発展しかねません。法令を守って適切な契約・管理を行うことが、企業のリスク回避と信頼維持につながります。

産業廃棄物処理に多い悩み

産業廃棄物の処理は、法的責任・管理の複雑さ・コスト面など、事業者にとって頭を悩ませる場面が多い分野です。

以下に、現場でよく聞かれる3つの悩みを具体的に解説します。

依頼する処理業者の選定

適正に産業廃棄物処理を行うためには、事業者に合った処理業者の選定が重要です。

業者の数が多く実績や対応範囲が異なるため、どこに依頼すべきか迷う事業者も少なくありません。処理料金だけでなく、許可証の有無や保有する処理設備、過去の処分実績、コンプライアンス対応など、総合的な判断が求められます。

運搬・処分ルートが不透明で不安

廃棄物が実際にどこでどのように処理されているのか、把握できていないケースも多く、不安を感じる事業者は少なくありません。特に中間処理を挟む場合、複数の業者が関与することで処理ルートが複雑化し、不透明になりがちです。

不安を解消するには、電子マニフェストの記載を徹底し、経路を把握することが重要です。情報の可視化は、排出事業者にとって、リスク管理にもつながります。

書類や報告義務が多く管理が複雑

産業廃棄物処理では、契約書、許可証の写し、マニフェスト、処理報告書など多くの書類の作成・保管が求められます。

5年間の保管義務があるマニフェスト管理は手作業だとミスが起こりやすく、チェック漏れのリスクもあります。

また廃棄物処理法は、環境対策のため頻繁に見直しが行われています。新制度の導入や義務の追加により、事業者はそのたびに対応策を検討しなければいけません。法改正への対応が遅れると、知らぬ間に違反となるリスクもあるため、定期的な情報収集が不可欠です。

マニフェスト制度とは?

マニフェスト制度とは、産業廃棄物が「排出から最終処分まで」適正に処理されているかを記録・確認するための制度です。

マニフェスト制度の主な目的は、不適正処理の防止と、産業廃棄物の処理工程の透明化です。

排出事業者が発行したマニフェストに基づき収集運搬業者は運搬完了を、処理業者は中間処理・最終処分の完了を記録します。

排出事業者は処理の進捗を把握でき、処理が完了していない場合は早期に対応可能です。紙でも電子でも、この流れを適切に記録・確認する必要があります。

仮に処理が完了していない、マニフェストの返送がないなどの異常があれば、排出事業者は速やかに原因を確認し、必要に応じて行政に報告する責任があります。

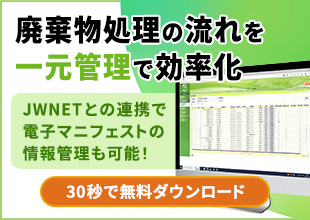

産業廃棄物処理は管理システムを活用しよう

「廃棄物管理システム」は、産業廃棄物の廃棄に関する業務を一元管理するためのシステムです。

・法令遵守

・廃棄物処理の流れの透明化

・業務負担の軽減

・コスト削減

特に複数の拠点で産廃物の排出や処理をする事業者、大量の産廃物を扱う事業者の負担軽減につながります。

産業産廃物は適正処理が義務だからこそ、最新の法令を遵守して排出から収集運搬・処分する必要があります。システム導入により、事務員に任せるよりも人件費の削減及び高い正確性を実現できるメリットがあります。

まとめ

産業廃棄物の処理は、企業において守るべきルールであり、罰則を受ければ社会的信用も失う原因です。

しかし常に最新の産業廃棄物に関する法令や運用ルールを覚えつつ、管理や排出を続けるには専門性の高さが求められます。

産業廃棄物処理の管理システムを導入すれば、正確かつスピーディーな廃棄物管理で業務負担軽減につながるため導入を検討してみてはいかがでしょうか。