不要になったおもちゃを捨てるには、素材やサイズに合わせて分別、分解が必要です。

本記事ではおもちゃの捨て方の違いや、捨てるにあたっての注意点をご紹介します。どのタイミングでおもちゃを処分すべきか迷っている人も参考にしてください。

不要なおもちゃは何ごみ?基本の分別ルールを確認しよう

子どもの成長とともに、不要になるおもちゃはいざ処分しようと思っても、どのごみかの分別がわからない人もいるのではないでしょうか?

おもちゃにはプラスチック、金属、布、電池入りなどさまざまな素材が使われており、素材やサイズによって分別方法が異なります。

ここでは、一般的な分別ルールをもとに、「小型」と「大型」のおもちゃをどう捨てるべきか、それぞれのケースについてわかりやすく解説します。

小型のおもちゃ:燃えるごみ or 燃えないごみ?

手のひらサイズや片手で持てる小型のおもちゃは、素材によって「燃えるごみ」か「燃えないごみ」に分かれます。

ぬいぐるみやプラスチック製のブロック・人形などは、破損して再利用が難しい場合、燃えるごみに分類される傾向があります。

一方で、金属部品を含むものや、電子音が鳴る・ライトが光るなどの電子機能があるおもちゃは、燃えないごみや「小型家電ごみ」の自治体があるため、必ず確認しておきましょう。

各自治体で分別ルールに違いがあるため、迷った場合は自治体の「ごみ分別表」や公式サイトで確認するのが確実です。安易にひとまとめで捨てず、素材と機能を確認することが大切です。

大型のおもちゃは「粗大ごみ」になる

サイズが大きい三輪車、すべり台、ジャングルジム、おままごとキッチンセットなどは、多くの自治体で「粗大ごみ」として扱われます。

一般的に30cm〜50cm以上のものが粗大ごみ対象で、可燃・不燃の分類ではなく、サイズで区分されるのが特徴です。

粗大ごみは事前申込みが必要なケースが多く、電話やインターネットで予約したうえで指定日・場所に出します。自治体によっては自宅前まで回収してくれるところもあるため、調べてみましょう。

また、処分には数百円〜千円程度の手数料が発生することもあるため、事前に費用も確認しておくと安心です。

電池や電動系おもちゃは別途処分が必要

音が鳴る・光る・動くといった電動機能があるおもちゃは、処分の際に電池を取り外す必要があります。

乾電池・ボタン電池・リチウム電池など、電池の種類によって処分方法も異なります。電池をつけたままごみに出すと、収集車の中でショートや発火のリスクがありとても危険です。

特にリチウム電池やボタン電池は過熱しやすく、発火事故の原因にもなり得るため、取り外したうえで「有害ごみ」や「資源ごみ」に分類し、各自治体のルールに従って処分しましょう。電池が取り外せない構造のものや、コードレス充電式のおもちゃは「小型家電回収ボックス」の利用がおすすめです。

不要なおもちゃの処分方法

使わなくなったおもちゃは、状態が良ければ、「売る」「譲る」「寄付する」など、次に使ってくれる人の手に渡す選択肢もあります。

、再利用を前提にした方法を選べばゴミの削減にもつながり、環境にやさしい行動になります。ここでは、誰かの役に立てる、不要なおもちゃの処分方法を紹介します。

フリマアプリで売る

メルカリやラクマといったフリマアプリでは、中古おもちゃの需要がとても高く、思わぬ価格で売却できるチャンスがあります。

まだ使えるおもちゃ、状態の良いおもちゃはゴミとして処分する前に、売ることを検討しましょう。特に人気キャラクターのおもちゃや、シリーズものや限定品は、多少使用感があっても、コレクターが探している可能性があります。

買い手を見つけるには写真を明るく撮る、説明文を丁寧に書きましょう。また、欠品や傷がある場合は正直に記載すると、トラブルなくスムーズな取引ができます。ただし、出品から発送まで全て自分で行う必要があるため、手間や時間がかかってしまいます。

どうしても一点ずつ売却する時間がとれないのなら、まとめて誰かに譲るか、買取を依頼する方法も検討しましょう。

知人に譲る

まだ使えるおもちゃは近所の子育て中の家庭やママ友、親戚に譲る方法も有効です。ブロックやパズル、絵本つきのおもちゃなどは、年齢に合わせて遊べるため、次の使い手が見つかりやすいジャンルです。

実際に手渡しできる相手であれば送料もかかりません。ただし、安全性や衛生面に配慮して汚れがある場合はあらかじめ掃除しましょう。

おもちゃにも「第二の人生」を与えられ、感謝されることも多いため、満足感の高い処分方法と言えるでしょう。

支援団体に寄付する

不要になったおもちゃでもまだ使える状態であれば、国内外の支援団体に寄付することで再び活用されます。

特に子ども支援団体や福祉施設、保育園、発展途上国への支援を行っているNPOなどが、ぬいぐるみや知育玩具などの寄付を受け付けています。

ただし、壊れているものや不衛生な状態のものは受け付け不可な団体もあるため、必ず寄付先のガイドラインを確認してから準備をしましょう。

ネットオークションやフリマアプリで売る

まだ使える状態のおもちゃは、ネットオークションやフリマアプリで販売する方法があります。オークション形式では、希少なシリーズや廃番のおもちゃにプレミア価格がつくケースもあるため、処分する前に売却する道を検討してみてはいかがでしょうか。

不要なおもちゃを処分するだけでなく、臨時収入にもつながるため、賢く手放したい方におすすめの方法です。

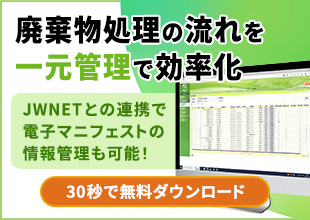

不用品回収業者に引き取ってもらう

処分したいおもちゃが大量にある場合や、大型で持ち運びが難しいものが含まれる場合は、不用品回収業者に依頼する方法もあります。自宅まで回収に来てくれるため手間がかからず、家具や家電など他の不用品とまとめて処分できるのが大きなメリットです。

ただし、回収業者の中には無許可営業や高額請求を行う悪質な業者もあるため、依頼前には「一般廃棄物収集運搬業」の許可があるかを必ず確認しましょう。きちんと会社の所在地や料金をわかりやすく提示してくれる業者を選ぶと安心です。

人形供養する

ぬいぐるみや人形など、子どもが長年大切にしてきたおもちゃは「人形供養」の方法があります。

これは神社やお寺などで行われる儀式で、人の思いが宿ったとされる人形やぬいぐるみに感謝の気持ちを込めて供養し、丁寧に処分するというものです。

供養の方法は持ち込みや郵送などがあり、個別・合同での対応や供養料が決まっていることが多いため、事前に寺社のホームページなどで詳細を確認しておきましょう。

おもちゃを処分するタイミング

おもちゃの整理は、思い出が詰まっている分、なかなか踏み切れないという方も多いかもしれません。しかし、定期的な見直しを行うことで、部屋の片付けや収納スペースの有効活用につながるだけでなく、子どもの成長にも良い影響を与えることがあります。

ここでは、「そろそろ手放してもいいかも」と判断できる代表的なタイミングを紹介します。

収納ボックスに入らなくなった

おもちゃの処分を考えるもっともわかりやすいタイミングの一つが、「収納スペースに収まらなくなったとき」です。

収納ボックスや棚に入りきらない状態になったら、新しいおもちゃを増やす前に見直しをしましょう。目安としては、「1つ増えたら1つ減らす」ルールを設けておくと、自然におもちゃの量が整理されます。

無理に減らす必要はありませんが、きちんとしまえない状態はかえっておもちゃで遊びづらいため定期的な見直しを心がけましょう。

子供が遊ばなくなった

子どもがまったく遊ばなくなったおもちゃも、処分や譲渡を検討するタイミングです。

1か月以上まったく手に取っていないおもちゃは、「次に使うお友達がいるかも」「売って新しいおもちゃ代にしようか」といった前向きな提案をしてみましょう。

また、遊ばないおもちゃが減ることで、今本当に遊びたいものが見つかりやすくなり、空間もすっきり整います。

壊れてしまった

おもちゃが壊れてしまったときは、処分のタイミングの一つといえます。パーツが欠けていたり、電池を入れても動かない、音が鳴らないといった不具合は、遊ぶ上での安全性や楽しさが損なわれてしまいます。

子どもと一緒に「今までありがとう」と声をかけながら処分することで、物を大切にする気持ちも育まれます。

新しいおもちゃを買った時

新しいおもちゃを購入したタイミングは、古いおもちゃを見直す絶好の機会です。家にあるおもちゃの量は限られた収納スペースに比例するため、新しい物を増やすなら、何かを手放す意識が大切です。

「新しいおもちゃを迎えるためにスペースを空けようね」と声をかけると、子どもも前向きに協力してくれることが多いです。この習慣を続けることで、部屋の散らかりを防ぎ、遊びの質も向上していきます。

おもちゃを処分する時の注意点

おもちゃを処分する際は、単に「ゴミとして出す」だけでは済まない注意点がいくつかあります。

誤った処分方法は環境負荷だけでなく、火災や収集トラブルの原因になるため、押さえておきたい注意点を紹介します。

乾電池は抜く

電池で動くおもちゃを処分する際には、必ず電池を取り外しましょう。

ボタン電池やリチウム電池は小型ながら非常に危険性が高いため、必ず本体から外し、自治体が定めた方法で分別・処分してください。

電池が内蔵されていて取り外しできないタイプのおもちゃは、小型家電回収や専門回収ボックスに出しましょう。

素材別で分解する

おもちゃにはプラスチック・金属・布・ゴムなど、複数の素材が使われており、自治体によっては素材ごとに分別して出す必要があります。

たとえば、プラスチック製のおもちゃに金属のネジやバネがついている場合は、取り外して「燃えないごみ」に分ける必要があります。

ネジが硬くて外れないものや、電子部品が密閉されているものは無理に分解せず、「小型家電回収」や「不燃ごみ」に出しましょう。

リチウムイオン電池は回収ボックスに出す

リモコンカーや音が出る電子おもちゃ、充電式のおもちゃなどに使われるリチウムイオン電池は、家庭ごみとして捨てることはできません。これらの電池は発火性が高く、通常のごみ収集・焼却処理では大きなリスクとなるため、自治体や家電量販店などに設置されている「回収ボックス」に出しましょう。

取り外せない構造は、小型家電リサイクルがおすすめです。

子どもが遊んでいるおもちゃをむやみに捨てない

片付けや整理整頓を進めたいからといって、子どもがまだ遊んでいるおもちゃを親の判断だけで勝手に処分しないよう気をつけましょう。

子どもにとっておもちゃは、思い出が詰まったものです。もし気づかないうちにお気に入りのおもちゃがなくなっていたら、子どもは悲しんだり信頼関係にヒビが入ってしまいます。

おもちゃ整理は子供に相談したうえで、家族で向き合うイベントとして進めましょう。

まとめ

不要なおもちゃは素材やサイズに合わせて、粗大ゴミか燃えるゴミ、不燃ゴミなど正しい処分方法を選びましょう。

まだ使えるおもちゃは処分ではなく、寄付や知人に譲るなど次の人へとつなぐ方法もあります。ぜひおもちゃの状態や希望に合わせて、環境にやさしい手放し方を考えてみてはいかがでしょうか。