廃棄物には事業系と一般の2種類があり、同じごみでも処分する方法や処理責任者が異なります。

事業系廃棄物は一般廃棄物と比べて、ごみの種類ごとの分別や扱いに違いがあり、間違えば罰則が規定されるケースもあるため取り扱いに十分な注意が必要です。

本記事では事業系廃棄物とは何か、具体例と注意点を紹介します。また、最後に事業系廃棄物用に管理システムを導入するメリットを解説するため、最後までチェックしてください。

目次

事業系廃棄物とは?

事業系廃棄物は、会社や店舗など事業活動によって発生するごみのことです。

事業系廃棄物には、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2つに分けられ、同じ会社で発生したごみでも何がきっかけで生まれたのかによって呼び名が異なります。

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物は、経済活動をともなわずに排出されたごみの呼び名です。

たとえば、金属加工の製造業の場合、加工の際に出た金属片や鉄クズは産業廃棄物です。

しかし、シュレッダーにかけた書類の紙クズなどは、直接経済活動に影響しない物として事業計一般廃棄物に認定されます。

他にも次のようなごみは、事業系一般廃棄物の扱いになるケースが多くあります。

- 生ごみ(調理くずや食べ残し)

- 紙くず(書類の書き損じなど)

- 粗大ごみ(事務所にある机や椅子など一般の可燃ごみにできないサイズの物)

金属製やプラスチック製の物は、基本的に産業廃棄物に該当します。

産業廃棄物

産業廃棄物は事業活動の過程で生まれたごみの中でも廃棄物処理法で定められた特定の種類を意味します。

その中でも健康や地球環境に、悪影響を及ぼすリスクがある廃棄物は産業廃棄物の中でも「特別管理産業廃棄物」になり、処分方法が厳しく管理されています。

事業系一般廃棄物と一般廃棄物の違い

事業系廃棄物と一般廃棄物の違いは、事業者が出すごみか一般家庭から出たごみで分けられます。

事業系廃棄物は、工場、建設現場などで出る事業活動にともなう物が対象です。

一般廃棄物は、日常的な生ごみ、家具、家電など生活から発生するごみで、同じごみの種類でも処理責任が異なります。

| 違い | 事業系廃棄物 | 一般廃棄物 |

|---|---|---|

| 処理責任 | 排出事業者 | 市区町村 |

| 処分の許可 | 排出事業者 | 市区町村 |

| 処分許可の取得方法 | 都道府県知事や政令指定都市の市長から許可を取得 | 市区町村から許可を取得する |

産業廃棄物の種類

事業系廃棄物のうち、産業廃棄物は次の20種類に分類されます。産業廃棄物は「あらゆる事業活動に伴うもの」が12種類、それ以外の「特定の事業活動に伴うもの」が7種類あります。そして、19種類を処分するために処理したものの中で、19種類に該当しないものも含めて合計20種類です。

| ごみの種類 | 内容 |

|---|---|

| 燃え殻 | 石炭がら・焼却炉の残灰・炉清掃残さ物・焼却かす |

| 汚泥 |

・排水処理後及び各種製造業生産工程で排出される泥状のもの ・活性汚泥法による処理後の汚泥 ・ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く) ・カーバイトかす・ペントナイト汚泥・洗車場汚泥 |

| 廃油 | ・鉱物性油・動植物性油・潤滑油・絶縁油・洗浄油・切削油 ・溶剤タールピッチ |

| 廃酸 | 写真定着廃液・廃硫酸・廃塩酸・各種の有機廃酸類など すべての酸性廃液 |

| 廃アルカリ | 写真現像廃液・金属せっけん液・廃ソーダ液など すべてのアルカリ廃液 |

| 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず(発泡スチロール)・合成繊維くず ・合成ゴムくず(廃タイヤを含む) |

| ゴムくず | 天然ゴムくず |

| 金属くず | 鉄鋼・非金属の研磨くず・切削くず |

| ガラスくず及び陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)・耐火レンガくず・石膏ボード |

| 鉱さい | 鋳物廃砂・電炉等溶解炉かす・ボタ・不良石炭・粉炭かす |

| コンクリートの破片等 | 工作物の新築・改築又は除去により生じたコンクリート破片・レンガの破片 その他これらに類する不要物 |

| ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設 又は産業廃棄物焼却施設において発生する不要物 |

| 紙くず | 建設業に関わるもの、木材・木製品製造業・パルプ製造業、 新聞・出版業、印刷物加工業から生じる紙くず |

| 木くず | 建設業に関わるもの、木材・木製品製造業・パルプ製造業、 輸入木材の卸売業から生じる木材片・おがくず |

| 繊維くず | 建設業に関わるもの、衣類やセニ製品製造業以外の繊維工場から 生じる木綿くず・羊毛くずなどの天然繊維くず |

| 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜・食鳥処理場において処理した食鳥に関わる 固形状の不要物 |

| 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業および香料製造業において原料とした あめかす・のりかす・醸造かす・発酵かす・魚 および獣の内蔵のあら等の固状の不要物 |

| 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどのふん尿 |

| 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどの死体 |

| 13号廃棄物 | 上記の19個の産業廃棄物を処分するために処理したもので 上記の産業廃棄物に該当しないもの (コンクリート固形化物・灰の溶解固形物など) |

種類によって処分方法やルールが異なり、たとえば紙くずの場合一般の事務所から出たごみは、特定事業活動に伴う廃棄物ではなくあくまで事業系一般廃棄物に該当します。

同じごみの種類でも、何によって出た不要物なのか、どのような事業から出たごみかによっても取り扱いが異なり、管理が非常に複雑です。

さらに事業者はマニフェストを発酵し、適正に処理する必要があるなど、時間と手間がかかってしまいます。

そこで、事業系廃棄物のマニフェストや、処分の記録などを一括で任せられる管理システムの導入がおすすめです。

事業系廃棄物の処分手順方法

事業系廃棄物の処分は、以下の3つの方法があります。

ただし自治体によっては対応していない方法もあるため、正しい手順で処分するよう心がけましょう。

事業系廃棄物は、企業や事業所が業務の過程で排出する廃棄物のことを指します。これには紙くずや木くず、金属くず、廃プラスチックなどが含まれ、一般家庭から出るゴミとは異なる処分方法が必要です。

清掃工場などに自己搬入する

事業系廃棄物は、事業者が直接清掃工場や指定の廃棄物処理施設へ搬入して処分できます。この方法は比較的運搬コストを抑えられる一方で、事業者自身が運搬手続きを行う必要があるため、事前の準備が重要となります。

自己搬入を行う際には、自治体の清掃工場や処理施設が事業系廃棄物を受け入れているか確認しましょう。そして搬入許可が必要な場合は、事前申請も必要です。

基本的には清掃工場などの施設の受付で重量を計測し、廃棄物処理料金を支払う流れです。

しかし、搬入できる廃棄物の種類が限られていたり、処理施設が遠方だったりすると、直接搬入の処分は結果的にコストがかかってしまいます。場合によってはほかの処分方法と組み合わせて対応しましょう。

委託業者に処理を頼む

産業廃棄物処理業者に委託して、処分する方法もあります。事業系廃棄物の処理には専門的な知識や設備が必要な場合がめずらしくありません。

そこで適切な許可を持つ業者に依頼すれば安全かつ適法に処理を進められるメリットがあります。

ただし契約を結ぶ前に、業者が「産業廃棄物処理業の許可」を持っているか必ず確認しましょう。また、業者から「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を受け取り、処理の流れの記録も残してください。

大量の廃棄物が発生する企業や、特殊な処理が必要な廃棄物を扱う場合には、専門業者の利用が必須です。

ただし、業者によって料金が異なるため、複数の業者に見積もりを依頼し、適正価格か検討することも大切です。また、不法投棄を行う悪質な業者も存在するため、信頼できる業者を慎重に選んでください。

行政に回収してもらう

一部の自治体では、事業系廃棄物の回収サービスを提供している場合があります。 ただし、自治体によっては対応していないため、事前に確認が必要です。

行政回収を利用する際の流れは自治体のルールを確認し、回収対象となる廃棄物かどうかをチェックしましょう。

行政回収のメリットは、費用が比較的安く済むことや、手続きがシンプルであることです。しかし、自治体の規定に従う必要があり、回収できる品目が限られているため、大量の廃棄物や特殊な廃棄物には向いていません。

また、行政が提供する回収サービスは、事業規模が小さい企業や個人事業主向けに限定される場合がほとんどです。そのため、大企業や大量の廃棄物を出す事業者は、産業廃棄物処理業者への委託を検討しましょう。

事業系廃棄物の処理ミスは罰則がある

事業系廃棄物は、事業者が処理責任を負うため正しく処分していないと、不法投棄に該当します。

不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第25条で、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が定められています。

さらに、法人が違反に関わっている場合は第32条により3億円以下の罰金が課せられるケースもあります。

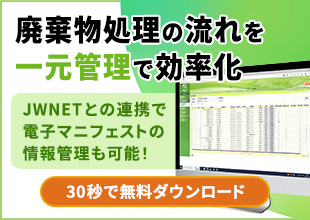

事業系廃棄物処理は管理システムの導入がおすすめ

事業系廃棄物処理は、専門の管理システムの導入が便利です。

処分方法を間違うと罰則を受ける可能性もあるため、後のトラブルを防ぐためにもシステムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

ここでは、事業系廃棄物処理の管理システムのメリットを紹介します。

廃棄物処理の流れを一元管理できる

廃棄物処理の流れを一元で管理できるため、業務の効率化につながります。事業系廃棄物は種類ごとに処理方法が異なり、契約している処理業者も複数に分かれます。そのため、廃棄物の量や処理状況を手作業で管理するのは煩雑になりがちです。

廃棄物管理システムで排出から処理完了までの流れをデータベース化し、一元管理できれば廃棄物の発生量や処理状況をリアルタイムで把握できます。

また、どの部門でどのような廃棄物が発生しているのかを可視化でき、無駄な廃棄を減らす効果も期待できます。

法令遵守を徹底できる

事業系廃棄物の処理には、廃棄物処理法をはじめとする法律の遵守が求められます。不適切な処理は企業の信頼性を損なうだけでなく、行政処分や罰則の対象になる可能性もあります。

廃棄物管理システムには、法令に準拠したマニフェスト管理機能が備わっているため、処理の履歴を適切に管理できます。

また電子マニフェストに対応したシステムを利用すれば、紙の書類を使わずにオンライン上でデータを保存できるため、紛失のリスクを下げる効果も期待できるのです。

最新の法改正にも対応したシステムを導入すれば、法改正による変更点を随時反映できるため常に最新のルールに基づいた適正な廃棄物処理を行えます。

処理コストの削減ができる

廃棄物管理システムは、廃棄コストの削減に役立ちます。従来の手作業による管理では、処理業者ごとの契約内容や料金の見直しが難しく、適正価格での処理ができないケースも少なくありません。

システムを利用すれば、過去の廃棄データをもとに、コスト分析が可能になります。たとえば、廃棄物が多い項目を特定して、リサイクルや廃棄物量の削減方法を考えるなど、コスト削減に役立ちます。

業務の負担を軽減できる

廃棄物管理を手作業で行う場合、記録や報告業務に多くの時間を取られます。特に、廃棄物の種類ごとに処理方法が異なるため、管理業務の負担は大きいものです。

廃棄物管理システムを導入すれば、自動化されたデータ入力やレポート作成機能で担当者の業務負担を大幅に軽減できます。

たとえばマニフェストの自動発行・管理をはじめ、報告書やレポートの作成も管理システムに任せられると同時に人的ミス予防につながります。

環境対策・SDGs推進に貢献できる

近年、多くの企業が持続可能な経営を目指し、環境負荷の低減やSDGsの達成を意識した取り組みを進めています。

廃棄物管理システムの導入によって、廃棄物のリサイクル率を高める方法を見つけるきっかけにも役立つのです。

企業の環境負荷低減の取り組みを可視化できるため、社外へのアピールにもつながるため導入を検討してはいかがでしょうか。

まとめ

事業系廃棄物は、会社や工場などの事業所から排出されるごみです。一般家庭のごみとは違い、種類によって厳格に処分方法が取り決められているため専門的な知識が求められます。

そこで管理システムの導入によって、廃棄物の管理から処分、手続きの負担軽減につながります。環境に配慮した事業のためにも、管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。